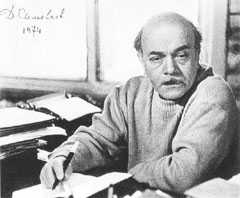

"МЭ" Суббота" | 07.06.03 | Обратно Читайте меня по-армянскиИз жизни Давида Самойлова в ПярнуВиктор ПЕРЕЛЫГИН  Подходя к дому поэта на Тооминга, 4, стараюсь умерить и так негромкое шарканье туфель о серый асфальт неширокого тротуара, чтобы услышать энергичное постукивание пишущей машинки, обычно доносящееся из распахнутого окна кабинета, скрытого в этой части приморского города от глаз редкого, случайного прохожего зеленью двух роскошных яблонь и густо разросшимся мелколистным кустарником. Правда, яблони, на которых многие годы по осени созревали вкусные плоды и на которых, похрустывая сочными яблоками, любили восседать сыновья поэта Петя и Паша, уже давно спилены по старости лет. Свежезеленая трава, еще не успевшая подняться во весь свой предельный рост, аккуратно скошена и убрана заботливой рукой садовода. И сам дом, устремленный в небо своей остроконечной крышей, выглядит среди зелени сада, а особенно цветущего, настоящим красавцем. Помнится, как только до слуха обитателей дома долетала музыка пишущей машинки, все вокруг как бы замирали, прекрасно понимая: «Папа работает! У него в гостях Муза! Их диалогу мешать нельзя!» Несколько раз мне случалось попадать в дом поэта именно в момент великого поэтического таинства, которое именуется «вдохновением». В таких случаях Галина Ивановна, открыв дверь, говорила почти шепотом: «Здравствуйте, Виктор! Давид Самойлович сейчас работает. Проходите в столовую. Мы с вами будем пить свежезаваренный индийский чай с моим яблочным пирогом». К великому моему сожалению, намного позже я осознал, что появляться в доме поэта в такие минуты – это сущее варварство.  Мне приходилось писать о том, что с семьей Давида Самойлова я познакомился осенью 1976 года после двухлетней командировки в город Брно (бывшая Чехословакия), где мы с супругой преподавали чешским детям русский язык. Первую нашу встречу помню так же хорошо, как и последнюю, к сожалению, о которой в дневнике до сих пор не записано ни одной строчки, но есть фотографии, теперь уже бесценные. Сколько же людей за эти четырнадцать лет жизни поэта в Пярну побывало в гостеприимном доме на Тооминга, 4? Точный ответ на этот вопрос потребует своеобразного исследования и значительного времени. Часто здесь бывало в день по два – три гостя, реже по одному, но случалось и по десять, и по двадцать. Раз побывав здесь, непременно хотелось вернуться снова, чтобы увидеть обитателей дома, услышать приятный голос поэта, его остроумные шутки, серьезные рассуждения о жизни, часто сопровождаемые легким юмором, раскатистый смех сквозь поседевшие и слегка отдающие желтизной от табачного дыма усы. А это вдруг: «Хотите, я почитаю вам свои новые стихи?» Надо признать, каким бы талантом и мастерством ни обладал чтец стихов Давида Самойлова, но лучше самого автора их никто не читал. А нам посчастливилось слышать в залах Пярну таких замечательных артистов, как Михаил Козаков и Зиновий Гердт. Блистательный артист и старинный друг поэта Зиновий Гердт приходил в восторг, внимая новым, нигде еще до сих пор не звучавшим стихам в исполнении автора. Но я знаю наверняка - первой слушательницей непременно была Галина Ивановна, супруга мастера поэтического слова.  Особых тайн из своих творческих замыслов Давид Самойлов никогда не делал и на вопросы слушателей или читателей «Над чем вы сейчас работаете?» искренне и весьма подробно рассказывал, иногда даже в деталях, как бы пытаясь прогнозировать для себя интерес будущего читателя. Но если вы бывали в кабинете поэта, вы непременно видели, что заправленная, вероятно, недопечатанная страничка в машинке аккуратно накрыта холстом. Вот это – тайна для всех и для домашних тоже. Из дома на Тооминга, 4, вы всегда выйдете духовно намного богаче, чем вошли в него. Спросите тех, кто бывал здесь, и они вам подтвердят правдивость этих слов. Во время одного из моих посещений Давид Самойлович, смеясь, сказал как бы в шутку: «Сегодня была почта, и я получил бандероль. Думал, что там стихи или поэмы очередного графомана, а это был мой сборник стихов на армянском языке. Пять авторских экземпляров. Вот посмотрите». При этом он протянул мне маленькую книжицу страниц на сто. Я тут же изъявил желание, дескать, не может ли один авторский экземпляр украсить мою домашнюю библиотеку. «Я вам ее сейчас надпишу», - сказал Давид Самойлович, садясь за свой рабочий стол. Буквально на какое-то мгновение он задумался, потом расцвел в улыбке и стал, как бы негромко диктуя себе, писать. «Готово! Читайте, Виктор!» А очков-то у меня с собой и не было. «Я вам прочту», - сказал Давид Самойлович, продолжая хитро улыбаться. Это четверостишие мне запомнилось с первого раза и навсегда. Печатая эти строки, по-прежнему слышу бойкий, задорный голос автора: «Завидует мне Левитанский - Какой мне оказан почет. Читайте меня по-армянски, По-русски-то каждый прочтет». Возвращаясь домой в автобусе, раскрыл сборник стихов и стал пристально всматриваться в армянскую вязь, пытаясь найти в ней хотя бы одну знакомую букву, но кроме знаков препинания ничего не понимал. Однако теперь у меня была новая книжица стихов Самойлова, и не только на экзотическом языке, но и с оригинальной, свежепахнущей тушью авторской надписью на титульном листе. Приятные мысли мои были прерваны вдруг раздавшимся сзади грубым возмущенным голосом: «Печатают непонятно что!!!» Внутренне я не был согласен с этим «голосом», но объясняться не было никакого желания. Я нес в себе только что рожденные поэтом четыре строки, о которых кроме меня и автора никто не знал и не слышал: «Завидует мне…»… И в эти мгновения я был по-своему, может быть, и наивно, счастлив… Эти беглые заметки хочется закончить словами Давида Самойлова, взятыми из его «Поденных записей», которые составила и подготовила к публикации вдова поэта Галина Медведева и которые в прошлом году изданы в Москве: «Поэзия располагается между исповедью и проповедью, не являясь ни тем, ни другим. Исповедь – выворачивание нутра с надеждой получить отпущение грехов. Проповедь – мнимое знание идеала. Поэзия – поступок. А поступок – ипостась времени. Он тоже не имеет обратного хода». |