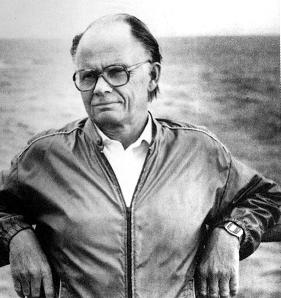

ПРОЛАГАЯ ПО МОРЮ ПУТИ... Вновь и вновь с великим удовольствием перечитываю книгу

Ростислава Титова, подаренную мне автором в январе 1981 года:

Вновь и вновь с великим удовольствием перечитываю книгу

Ростислава Титова, подаренную мне автором в январе 1981 года:"Так как судно почти всегда испытывает качку, на море нельзя применять береговые угломерные приборы, которые устанавливают на неподвижном горизонтальном основании. Поэтому начиная с XVIII в. в мореплавании используют особый угломерный инструмент, основанный на законах отражения света и позволяющий фиксировать измеряемый угол "с руки", без установки на неподвижном основании. Этот инструмент получил название секстана (от латинского слова sextans - шестая часть), так как имел угломерную дугу около 1/6 окружности". Книга эта не то что напоминает учебник, она и есть учебник и называется "Мореходная астрономия". Вторая, мгновенно вызванная памятью ассоциация - одно очень любимое мною место из "Писем римскому другу" Иосифа Бродского: Приезжай, попьем вина, закусим хлебом. Или сливами. Расскажешь мне известья. Постелю тебе в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездья. В саду под темно-синим коктебельским небом Ростислав мне, к сожалению, рогожки не стелил, а вот созвездия, мне тогда не ведомые, показывал. И много чего еще рассказывал интересного из своей жизни, что по разным причинам не вошло и не могло войти в его книги. Всегда, сколько его знаю, связанный с морем, много пишущий о море и моряках, он сейчас, похоже, прочно сел на берег. Как это непросто - знаем по Виктору Конецкому. А что делает моряк, сойдя на берег? Он пишет мемуары. Наверное, поэтому Р.Титов дал своей новой книге "И все-таки море..." (Таллинн, OU AREV, 1998) еще одно название, вернее, снабдил его подзаголовком "Гавань воспоминаний". Согласно традиции, имеется там и посвящение. Оно гласит: "Посвящается всем, чьи дороги лежали или лежат в морях". И это мгновенно вызывает в памяти еще один поэтический импульс: Все уходит, и все остается. Но наша судьба - пройти, пройти, пути пролагая, пролагая по морю пути. В гавани воспоминаний толпятся суда, лица однокашников, фамилии и прозвища, порты и причалы, города, свои и чужие, но больше свои, потому что повествование начинается с самого начала - с поступления в Ленинградское Высшее мореходное училище им. Макарова. Литературную известность Ростиславу Титову принесла его вторая книга "С тобою рядом человек" (Эстгосиздат, 1963). С тех пор много воды утекло. Времена менялись, и мы, согласно латинской пословице, менялись вместе с ними. Титов, разумеется, тоже. Но - стоп! - есть область, в которой Ростислав Титов не менялся никогда, а наоборот, где он всегда постоянен, надежен и стоек. Это этика. ...Но вернемся к его последней книге "И все-таки море..." - воспоминаниям, мемуарам (жанр, как нередко бывало у этого писателя, то ли расплывчат, то ли синтетичен, неважно). Ее содержание, вернее материал, обозначен в авторской аннотации: "Эта книга - о сложной и увлекательной профессии водителя морских судов, о первых годах работы знаменитой "Макаровки" - Ленинградского Высшего мореходного училища, о судьбах некоторых его воспитанников и власти водной стихии над душами людей". Вчитаемся в последнюю фразу. Там устами бывалого моремана говорится нечто очень важное насчет водной стихии, наделенной несомненной властью, и не просто над людьми, но над их душами. На мой взгляд, это чрезвычайно важно в данном контексте. Обладая характером, морально (этически) стойким и неизменным, Ростислав Титов, несмотря на то, что в литературе состоит по ведомству маринистики, что большинство его книг - о море и моряках, что море действительно его вечная любовь и пожизненный крест, - несмотря на все это, он прежде всего моралист. То есть из когорты тех, кого возглявляет, скажем, не Виктор Викторович Конецкий, не Сергей Колбасьев, не Леонид Соболев, а Жан Жак Руссо. Книга так и построена - это неторопливое повествование о поступлении в Высшее мореходное, об эпизоде, когда могли убить (внимательный читатель вспомнит, что об этом эпизоде автор уже рассказал в одной из своих предыдущих книг), об учебе, товарищах, о "первом море", то есть первом плавании в Архангельск, на Соломбалу, так хорошо описанную впоследствии Валентином Пикулем, тогдашним юнгой, будущим писателем... И так далее. События, описываемые одним, не нуждаются в пересказе, их надо читать собственноручно. Возможно, большинство читателей и не задумается, что же является организующим стержнем книги - хроника ли событий, личность ли автора, любознательность ли его и великая любовь к географии или же дидактическая направленность. Думаю, каждый найдет там свое и каждый по-своему осмыслит название книги, отнюдь,на мой взгляд, не однозначное: "И все-таки море..." * * * На этом отзыв на новый труд коллеги мог бы я и закончить, если бы не некоторые обстоятельства, относящиеся скорей не к литературе, а вообще к жизни, к общей нашей постсоветской житухе. У нее много преимуществ, и первое преимущество - это обретенная личная свобода. Но есть и прискорбные издержки, от которых писатели страдают едва ли не больше, чем от зловредного присной памяти коммунистического режима. Я все об издании книг, в который уж раз. У меня вот какие наблюдения. Вот возьмешь в руки книгу эстонского коллеги, роман ли Мати Унта, книгу ли стихов Тыну Ыннепалу, - прямо душа радуется. Там и обложка, и суперобложка, и поля широкие, и раскрыть книгу можно (она удобна при открывании), и цена хороша, и оформлена в соответствии с жанром, так что не дезинформирует покупателя, а как раз настраивает его на покупку. Ничего подобного, к величайшему моему сожалению, нельзя сказать о последней книге Ростислава Титова. Мне стало больно, когда я увидел ее в лавке по цене 4 кроны, что вполне соответствовало ее более чем скромному внешнему виду. Я понимаю Ростислава Юрьевича: как человек безупречной морали, он не печется о практической выгоде и полагает, наверное, что книга в любом виде способна донести до читателя лучшее, доброе, вечное. И все-таки, если, к примеру, мне доведется издавать свою книгу, ни за что не стану я ее выпускать победней да подешевле. Я дорожу своими текстами и не желаю издавать их себе в убыток. Еще Стефан Цвейг сказал: "нетерпение сердца". Но книга, изданная под знаком нетерпения сердца бедно и дешево, скорей всего никогда не дойдет до читателя, погибнет на полдороге. Тем более не проложит "по морю пути", как выразился однажды великий испанец Антонио Мочадо. Светлан СЕМЕНЕНКО. |