|

|

|

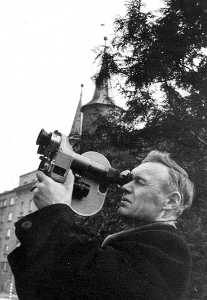

89 кадров судьбыВиталий АНДРЕЕВ.  Один из старейших кинематографистов Эстонии,

оператор-документалист Виталий Иванович Горбунов готовится

отметить 80-летие. Как и положено, будет творческий вечер. Как и

положено, соберутся друзья и коллеги, чтобы поздравить юбиляра с

серьезными годами. И еще раз наверняка подивятся, что в столь

почтенном возрасте можно оставаться бодрым, подтянутым, а

главное - иметь желание и силы заниматься тем, что кажется

сегодня важным и необходимым.

Один из старейших кинематографистов Эстонии,

оператор-документалист Виталий Иванович Горбунов готовится

отметить 80-летие. Как и положено, будет творческий вечер. Как и

положено, соберутся друзья и коллеги, чтобы поздравить юбиляра с

серьезными годами. И еще раз наверняка подивятся, что в столь

почтенном возрасте можно оставаться бодрым, подтянутым, а

главное - иметь желание и силы заниматься тем, что кажется

сегодня важным и необходимым.- Виталий Иванович, вы ведь по рождению человек уральский? - Если совсем уж точным быть, то с Южного Урала. И район назывался Верхне-Уральским. Это в 60 км от Магнитки, Магнитогорска будущего.

- Однажды большие мальчишки завели меня в нашей церкви на самый верх, и бросили. Обратно я с ревом кое-как выбирался. Такая вот экскурсия получилась. - Сколько же вам тогда было? - Лет 7-8. Я тогда первый класс заканчивал. А потом родители перебрались в Пермь. Детей надо было учить. Нас было семеро у них. Старшая сестра поступила в Пермский университет, брат получил образование в Москве, в институте Востока. Его послали работать в Туву, и он там сделал такую карьеру, что перед войной чуть ли на замминистра культуры по спорту стал. А еще он был заядлым охотником. - А вас в жизни охота или рыбалка прельщали? - Рыбалку любил. В отпуске. Как-то пригласили меня поохотиться на уток. Пришли на озеро. А оно огромное, и утки плавают где-то посредине. А вспугнуть их, чтобы взлетели, никак не получалось. Ходили-ходили, этим все и кончилось. - На пленку снимать охоту или рыбалку доводилось? - Это тоже была смешная история. Решили мы снять охоту на кабана. Приехали, ждем. Будет он, обязательно будет, говорит егерь, надо только дождаться окончания светового дня. День кончился, кабан, естественно, не пришел, и дело кончилось обильным согреванием. - Но, наверное, даже такие проколы все же скрашивали ситуацию, когда было необходимо снимать сплошную обязаловку? - Не сказал бы, что мы снимали только обязаловку. Конечно, были плановые задания, тематические, но в документальном кино каждый мог сделать заявку на то, что ему было интересно. Могу сказать, что однажды я даже стал причастен к своего рода открытию. В Курскую область приехали к мастерам по росписи деревянной посуды, удивительным, надо сказать, умельцам. А я куда ни приезжал, всегда заходил в местный краеведческий музей. Интересно же знать, что и откуда идет. Смотрю, в одной витрине текст от руки написан. А рядом такой же, но уже отпечатанный на пишущей машинке для разборчивости. Оказалось, что это были слова хорошо всем известной тогда песни "Там, вдали за рекой". И представьте мое удивление, когда выяснилось, что автором слов этой песни является эстонец Николай Мартинович Коваль. Правда, в паспорте его из Мартиновича на российский лад переделали в Мартыновича. В общем, заинтересовался я, начал искать, и нашел даже, верите ли, ту амбарную книгу, где был записан оригинал текста. Так эта история легла в основу документальной картины. - А первые фильмы, которые мальчишкой видели, сейчас помните? - Они были немыми. Картинку на экране сопровождал пианист, он, как вы знаете, еще тапером назывался. Мы с ребятами пробирались в зрительный зал, смотрели, потом сеанс закончится - мы под стулья. И сидим так до начала следующего. Так продолжаться могло до бесконечности. Если все взрослые тогда "Чапаевым" увлекались, то мы бесконечное количество раз могли смотреть "Красных дьяволят". А потом вступили с киномехаником в деловые отношения: мы таскали ему коробки с фильмами, а он за это разрешал бесплатно их смотреть. Вот тогда-то, наверное, я и заболел кино. И после школы решил поступить во ВГИК. Послал, как полагается, документы, жду ответа. Он приходит, и в нем сказано, что в нынешнем году студентами института кинематографии могут стать только представители среднеазиатских республик. Делать нечего, но учиться-то все равно нужно. А тут мой приятель отправлялся в Москву поступать в институт инженеров электротранспорта, институтов таких было два. Один просто инженеров транспорта, он и сейчас существует, и другой - электротранспорта. Конкурс был большой, но с грехом пополам я все же поступил, полтора года проучился, а тут выходит приказ наркома обороны Тимошенко, предписывающий всем не служившим еще в армии вернуться к месту своей прописки. Так что, к счастью или несчастью, судьба вот так повернулась. - А к счастью все-таки или к несчастью? - Раз жив до сих пор - значит, к счастью. У нас вообще-то школьная компания хорошая была, дружная, из нее даже оркестр получился струнный, я играл на мандолине и на бас-балалайке. Но оркестр оркестром, а чем-то еще надо же было заниматься. А чем? Работать нельзя, учиться не берут, все ждут, какие же дальше будут распоряжения по нашему поводу. А их нет и нет. И тогда мы навесили на себя все имеющиеся значки - ГТО двух степеней, Осоавиахима, ГТО, целый иконостас получился, и отправились в военкомат в армию проситься. Посмотрели там на нас и наши иконостасы и говорят: "Мы что, вас не знаем? Давайте отсюда. Когда надо - вызовем". Мы убрались, но через две недели опять явились всей компанией. В военкомате, видно, поняли, что от нас не отделаться. Ладно, говорит начальник, пишите им повестки на призыв. Разумеется, всем нам хотелось в авиацию, только в авиацию. Но разбросали нас по разным командам, а я был записан в морские пограничники. Записать-то записали, но все никуда не отправляли. Все ребята давно уехали, а я на месте сижу, только хожу исправно отмечаться. А тут предлагают поработать преподавателем физвоспитания в одной сельской школе. Вообще-то я общественником был, много спортом занимался - футболом, баскетболом, имелись навыки. Поработал какое-то время, и узнаю тут об объявлении: Свердловской киностудии требуется ученик кинооператора с дальнейшей возможностью учиться на оператора. Опять конкурс был большой, чуть не 40 человек, но меня взяли. Сперва был учеником, таскал аппаратуру, потом помощником, потом ассистентом, потом и снимать понемногу начал, а тут - война. Какой уж там морской пограничник? Отправился в Удмуртию, в город Глазов, там курсы, и в марте 42-го был я уже в новгородских болотах на Волховском фронте. Младшим лейтенантом, командиром минометной роты. - Так что про кино на всю войну пришлось забыть? - Только после нее я поступил в Ленинградский институт киноинженеров, а оттуда меня распределили на "Таллинфильм". Здесь я и снял потом за долгие годы почти 90 хроникальных и документальных фильмов. - А самый первый был какой? - Это был небольшой фильм "Юные мореходы" о ребятах, мечтающих о море, профессии моряка. Сняли мы ее в 51-м году. - Получается, что с эстонским кино вы связаны уже полстолетия. Выходит, не зря теперь так хлопочете об устройстве киномузея? - Понимаете, не мне это надо. Я и так знаю немало. А вот молодые не знают, практически, ничего, и думают, что раньше вроде ничего и не было, что вся история эстонского кино пишется теперь с белого листа. Но это же не так. И еще одно: люди уходят. А вместе с ними - память, драгоценные крупицы воспоминаний, подробностей, документальных свидетельств. Нельзя, чтобы все это пропало, кануло в небытие. Понимаете, души болит. Тем более что и раньше этим пытались заниматься, но все как-то не получалось. А теперь нам для работы выделили помещение, три комнаты в Доме кино. И интересует нас все, что связано с кино в Эстонии, все, кто с ним связан. А был человек при этом членом Союза кинематографистов или не был - какое это имеет значение? Ведь ваша республика всегда славилась, например, и своим любительским кино. И потом, раз музей, то это ведь не только документы. Хочется показать и старую аппаратуру, и старые афиши, наверное, тоже. У нас же есть хорошие музеи театра и музыки, есть музей фотоискусства, как же без музея кино? Разве народ любит его меньше, чем музыку или фотографию? Сейчас для эстонского кино не очень легкое время, так должны же мы напомнить о его славе? Должны же постараться не забыть тех, кто в разные годы, да и в эти непростые, столько для него делали и делают. Только тогда можно говорить, что у нашего эстонского кино есть будущее. - Виталий Иванович, чего вам пожелать накануне юбилея? - Знаете, мне никто не дает моих лет. Пусть так будет подольше. P.S. Редакция "МЭ" поздравляет юбиляра. Желаем ему здоровья, постоянной энергии, и, конечно же, исполнения главного желания - создания киномузея. С юбилеем, Виталий Иванович!

|

|

- А какое из первых воспоминаний и сейчас не забыть?

- А какое из первых воспоминаний и сейчас не забыть?