|

|

|

Копилка знаний не бывает полнойИрина БУТЯЕВА.  Для того чтобы пополнить свою "копилку" необходимо для начала

отправиться в Педагогический архивный музей. Он

расположился чуть в стороне от основной дороги на улице

Раадику, 8. Это в Ласнамяэ.

Для того чтобы пополнить свою "копилку" необходимо для начала

отправиться в Педагогический архивный музей. Он

расположился чуть в стороне от основной дороги на улице

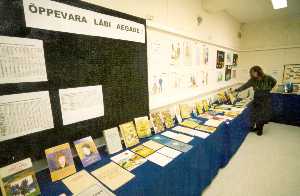

Раадику, 8. Это в Ласнамяэ. Несмотря на неудобное, на мой взгляд, географическое расположение, о его существовании знают не только в Таллинне, но и за пределами. Сотрудница музея-архива Сирье Куускмяэ устроила специально для меня великолепный экскурс не только в день сегодняшний, но и в далекое прошлое. Думаю, что вам тоже будет интересно. "Музей, в первую очередь, ориентирован на учителей школ и преподавателей вузов, - начала свой рассказ Сирье. - Они у нас частые гости, вернее сказать, мы делаем одно дело. В наших аудиториях часто проводятся и курсы повышения квалификации для преподавателей школ. Почему у нас? За многие-многие годы работы мы собрали неплохой литературный и учебный фонд, у нас имеются и уникальные материалы: книги, старые рукописи, разнообразные учебные и методические пособия... Любят нас и студенты. В помещениях архива, используя наш фонд, они работают над курсовыми и дипломными работами". Педагогический музей был основан с 1983 году, но на самом деле его история началась аж в 1891 году. Тогда создавшие общество учителя начали собирать библиотеку, предназначенную для учителей начальных школ. Инициаторами создания общества были Алексей Яансон и Тимотей Куузик. Алексей Яансон тогда был инспектором школ Таллинна и Харьюского округа, Тимотей Куузик преподавал в школе эстонский язык. Несколько позднее, когда библиотека заработала в полную силу, создатели решили расширить дело и стали пополнять библиотеку диапозитивами и самодельными методическими пособиями. Но в 1917 году все имущество библиотеки было передано уже Таллиннскому обществу учителей, так на содержание фонда не хватало денег. Но и у более солидного Таллиннского общества не хватило материальных возможностей, поэтому в 1922 году учителя предложили именно городскому совету Таллинна основать уже Музей педагогики, куда и были переданы все собранные ранее материалы. Официальная дата открытия музея - 18 января 1922 года. Директором был назначен Алексей Яансон, который и оставался в этой должности до 1941 года. Потом он погиб. Музей ставил перед собой определенные цели. Первая - обеспечение учителей и учащихся необходимыми книгами и пособиями. При музее начали работать различные учительские курсы. Что продолжается и по сей день. Проходя по нынешнему музею-библиотеке, я увидела переехавшие в новое здание старинные стеллажи и шкафы, в которых когда-то бережно хранились многочисленные чучела и методические пособия, сделанные руками как учителей, так и учеников. Просто удивительно, как работники музея умудрились сохранить такую редкость. Музей много "кочевал". Первое его "жилье" располагалось в подвале здания центральной библиотеки. Там же в начале XX века нашло себе место первое русское общество. Позднее фонды перевезли в помещение коммерческой школы для девушек, а в 1927 году музей обосновался на улице Сакала. Меня удивило знаете что? Оказывается, что в те давние годы в распоряжении библиотеки был даже... огород. Сирье Куускмяэ показала мне на старый снимок, на котором улыбающаяся женщина еле-еле удерживает в руках огромную тыкву, а вокруг толпятся ребята. Огород был учебным пособием - умение и навыки работы на земле использовались на школьных занятиях природоведения. После Второй мировой войны музей как таковой закрыли, реорганизовав его в Республиканский институт учителей. Сперва РИУ занимался теми же делами, что и его предшественник, но со временем приобрел несколько другие функции, а из старых наработок остались лишь курсы для учителей, а пособия и чучела раздали по школам. После возрождения, в 1983 году, фонд музея разместили в Старом городе, в гимназии Густафа Адольфа. Но под музейный фонд выделили очень уж сиротские помещения, что, естественно, создавало неудобства как для работников, так и для посетителей. Но судьба все же улыбнулась, и архивы переехали на улицу Пронкси, а через полтора года работники справили новоселье по уже известному вам адресу в Ласнамяэ. Сегодня здесь можно найти редкую литературу и учебники. Мне показали такие раритеты, как "История России" и учебник "Русского языка", изданные в конце XIX века. Сирье считает, что для того, чтобы лучше преподнести ребятам названные предметы, учителя обязательно должны ознакомиться с этими книгами. Прочитать эти книги - равносильно перемещению во времени. В начале двадцатого столетия стали традицией выставки самодельных учебных пособий по эстонскому языку. Инициаторами выступили учителя. Это был прекрасный повод поделиться мнениями и просто познакомиться. Что здесь происходит и сейчас. Тема та же: "Эстонский язык как иностранный". К сожалению, посетовала Сирье, свои разработки представили лишь одиннадцать городских школ, всю страну охватить не удалось. Руки коротки. Выставка получилась захватывающей благодаря работе учителей эстонского языка в русских школах из Мустамяэской Гуманитарной гимназии, гимназии Юхкентали, Таллиннской Тынисмяэской реальной и многих других. Здесь любой сможет подобрать для себя именно то, что ему необходимо. Все представленные материалы уникальны, а главное - опробованы. Имеются аудио- и видеоматериалы. "Кроме современных учебных пособий мы выставили на этой экспозиции методические комплекты за многие годы, которые удалось сохранить, - сказала Сирье. - Самое уникальное - пособие 1905 года издания. Это русско-немецко-эстонский разговорник. Прямой перевод названия звучит забавно и поучительно: "Мозги речи". Имеется на выставке еще одно необыкновенное издание - "жемчужина" - учебник эстонского языка начала двадцатого века. В этой книге столь доступные и интересные тексты, что они не имеют даже срока давности. Книга составлена легко и занимательно. Это именно то, чего не хватает современным учебникам, логики и простоты. Может быть, по сделанным в тот день копиям текстов уже кое-где ведутся уроки эстонского языка. И еще. Здесь находятся учебники и самоучители эстонского, изданные в таких странах, как Швеция, Канада, США, Франция. Мне было бы интересно узнать мнение специалиста. Сформулирую вопрос таким образом: может быть, тот, кто уже внимательно изучил представленные заграничные самоучители, сможет сказать, насколько те методики либо противоположны нашим, либо идентичны тем, которые на сегодняшний день есть у нас в стране?

Фото Николая ШАРУБИНА.

|

|