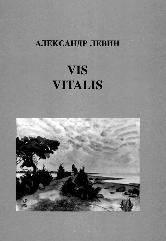

В неспешном беге времени Всем, кто знал Александра Левина, выпала недавно нечаянная

радость: получен из типографии сборник его стихов, превосходно

оформленная книжка в твердой жемчужно-серой обложке с красивой

цветной иллюстрацией (морское побережье, акварель) и необычным

названием - Vis vitalis.

Всем, кто знал Александра Левина, выпала недавно нечаянная

радость: получен из типографии сборник его стихов, превосходно

оформленная книжка в твердой жемчужно-серой обложке с красивой

цветной иллюстрацией (морское побережье, акварель) и необычным

названием - Vis vitalis. Буквальное значение этой латинской фраземы - "жизненная сила". Применяется она и в медицинской терминологии, но чаще в переносном смысле, когда хотят подчеркнуть, что человек, обладающий этим качеством, способен преодолеть многие трудности, испытания, неурядицы и невзгоды, выпадающие на его долю. Я довольно близко знал Александра Левина и могу сказать, что этим качеством он был наделен в высшей степени; благодаря ему он поддерживал, убеждал, звал и увлекал за собой многих. Недаром по основной профессии Александр Левин был врач, я бы сказал, врач милостью Божьей. Активная любовь к ближнему была, наверно, главным свойством его натуры.

Странное дело, он сам, можно сказать, предугадал, как это нередко случается с людьми творческими, свой внезапный уход. Вернее будет сказать, он, как врач, вполне допускал возможность такого исхода, но, как человек мужественный, не слишком его страшился. Вот, вчитайтесь в эти строки:

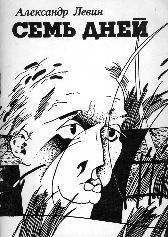

Эти стихи я цитирую по первому сборнику Александра Левина "Семь дней" (Таллин, издательство "Ээсти раамат", 1981). Сборник оказался единственным при его жизни. А он, вдохновленный успехом первого, конечно же, надеялся вскоре выпустить и второй, и третий. Он жил, буквально распираемый стихами, жил поэзией, свято верил в особую силу и назначение поэтического слова и рыцарски служил своей Музе. В 1986 году он и подготовил к печати второй сборник, назвав его "Сезон дождей", и представил в то же издательство, но воспрепятствовала действовавшая тогда, несмотря на уже начавшуюся "перестройку", советская цензурная система. Это сейчас легко издавать все, что твоей душе угодно, было бы немножко денег, тысчонок десять-двадцать, и достаточно. А тогда рукопись посылалась на так называемую внутреннюю рецензию (большей частью в Москву). Эти внутренние рецензии служили верным инструментом для отказа, если местное издательство по какой-либо причине не желало связываться с тем или иным автором, ибо кому музыку заказываешь, такой опус и получаешь, ответ был ясен заранее. Рецензии "оказались" отрицательными, рукопись была отвергнута и, думаю, с легкой душой возвращена издательством автору. Я видел: он был глубоко уязвлен этой вопиющей несправедливостью, темнел лицом, говоря об авторах этих внутренних рецензий, становился печален. Но - ненадолго. Его творческая энергия нашла в эти годы выход в переводах на русский язык эстонской поэтической классики - Густава Суйтса, Марии Ундер, Хейти Тальвика, Хенрика Виснапуу, Юхана Сютисте - и стихов многих его современников, из которых особенно следует отметить открытый им яркий талант - поэтессу Мари Валлисоо из Тарту. На это время - примерно 87-й год - приходится и общественно-политический перелом, происшедший в Эстонии (не забудем, тогда все еще Эстонской ССР). Чуть раньше случилась "поющая революция", которую Александр Левин принял всей душой, превратившись в неистового публициста.

В журнале "Таллин", где я тогда работал, появилось несколько подборок А.Левина Публикации 1990 года суждено было оказаться посмертной - он скоропостижно скончался в июле, а номер журнала вышел в ноябре. Там есть стихотворение "Аутодафе", датированное маем 1990 года, в котором говорится:

Мой Бог, гляди на нас, являя жалость, Опять приходится сказать: странное дело, это вовсе не похоже на Левина, тем более на Левина 90-го года, когда в публицистике (на страницах преимущественно журнала "Радуга") он буквально рвал и метал. Он стал постоянным участником рубрики "Антология ГУЛАГа", автором предисловий к публикациям репрессированных в недалеком прошлом авторов - Ксении Сергеевны Хлебниковой-Смирновой, Наталии Николаевны Паульсен, Тамары Павловны Милютиной, Юрия Дмитриевича Шумакова, Ирины Константиновны Борман... Все это яркие фигуры, можно сказать, цвет русской интеллигенции в Эстонии. Всем им как репрессированным в свое время, а потом реабилитированным все равно не давали хода, возможности печататься. Маститого Юрия Шумакова, с которым Александр Левин очень дружил и общался, как говорят, домами, приняли в Союз писателей Эстонии лишь в 1989 году, когда любому эстонскому ежу на зеленых просторах Маарьямаа стало ясно, что оккупацию следует называть оккупацией, а аннексию аннексией. (Главный редактор издательства "Ээсти раамат" Аксель Тамм, например, от которого, собственно, и зависел выход в свет любой сдаваемой туда книжки, в том числе и второго сборника стихов Александра Левина, в интервью, данном автору этих строк и опубликованном в журнале "Таллин" летом 1988 года, почему-то упорно избегал этих простых терминов.) Левин же, врач и поэт, в это время в одном из своих публицистических выступлений в журнале "Радуга" (№4, 1989) как раз рассуждал о "капризе понятий", говоря о неоправданно долгой инерции советского мышления в республике, несмотря на сильно уже задувший "ветер перемен". Поэтому он и стал одним из учредителей Общества противоправно репрессированных "Мементо", где познакомился с художницей Наталией Паульсен (о ней речь впереди). В это время и я был рядом с ним. И я во многом проникся его пафосом и настроениями. И я, буквально культивировавший в себе аполитичность, не мог не поддаться страстному обаянию его личности и в меру сил принимал участие в его инициативах (в частности, готовил к публикации две книги замечательного пайдеского отшельника Павла Ивановича Стреблова, тонкого поэта, большого знатока природы, а в литературе продолжавшего линию Виталия Бианки и Бориса Житкова). Александра Левина, страстного сторонника независимости Эстонии, яркого представителя русской культуры, сына еврея и немки, естественно не мог не занимать национальный вопрос, проблема взаимоотношений коренного населения и осевших здесь русских. "Как же оказались в полуторамиллионной республике 600 тыс. неэстонцев? Когда, откуда и зачем пришли? И почему до сих пор не восстановился довоенный эстонский миллион?" - задает он сакраментальные вопросы в одной из своих статей (журнал "Радуга", №8, 1989). И далее пишет: "До последних месяцев трактовка событий июня 1940 года, мягко говоря, не соответствовала действительности. Отработанный в пору недоброй памяти сталинско-молотовской внешней политики "комментарий" продолжал использоваться практически без корректив". Далее он без обиняков говорит о насильственной русификации эстонцев, безусловно имевшей место во времена империи, как царской, так и советской, но больше - о спекуляциях на эту ставшую модной тему. И, не желая поддерживать ни одну из крайностей переходного времени, делает однозначный вывод: "Итак, национализм или русификация? Думаю, ответ может быть только один: национальный плюрализм под эгидой культуры основного народа". И далее: "Национальность. Это злой камень преткновения нашего догматического мироощущения. Нигде в мире этой графы в документах, удостоверяющих личность, нет. Есть - гражданство. При этом во всем мире национальная жизнь проживается полно и достойно". Эта статья, написанная в 1989 году, на два года опередила события, когда Эстония вновь обрела независимость и начала приводить свой дом хоть в какое-то соответствие с международными нормами. События, свидетелем и участником которых Александру Левину стать было не суждено. Сборник, о котором идет речь, подготовлен силами вдовы поэта Тамары Нымм при деятельном участии Л.Ф.Глушковской, редактора журнала "Вышгород", фонда Kultuurkapital, издательства "Авенариус", а также друзей поэта - эстонских писателей Эллен Нийт и Яана Кросса и упомянутой уже художницы Наталии Паульсен, акварели которой очень удачно сочетаются со всей структурой сборника. Ее воспоминания "Из дневника депортированной" опубликованы журналом "Радуга" (1989) тоже при активном содействии Александра Левина. Предвосхитивший свободу - вот как сказал бы я, если б потребовалось предельно кратко сформулировать суть последних нескольких лет его жизни. Вернее - творчества, поскольку публицистика, как и художественный перевод, как и участие в издании книг многочисленных друзей, как просто элементарная бытовая помощь многим, близко знакомым и вовсе не знакомым, были для Александра Левина тоже одним из проявлений его творческой натуры. Вернемся, однако, к стихам. Лично мне больше по нраву лирическая струя в его поэзии, та, которая для меня обозначена двумя его ранними строчками:

Ах, как молодо-зелено И не то что по нраву, а меня глубоко восхищает его трогательная преданность эстонскому национальному быту, природе, можжевельникам, вышедшим к дороге строем - взглянуть, кто там едет на дачу, влажным ночам, туманным рассветам, любому культурному или этнографическому памятнику, будь то старый баронский полуразрушенный замок или просто отрезок эстонского северного глинта где-нибудь в районе Тойлы, где жил Северянин, или эта несчастная каменная скамейка Чайковского в Хаапсалу, неведомо чем не угодившая нынешним властям, или прелестный подвесной мост возле бывшей погранзаставы в дачном Вяэна-Йыэсуу; и весь дачный Гунгербург (Усть-Нарва), прибежище стольких славных русских литераторов и богачей от Сологуба до Елисеева; и старая, еще петровских времен, деревянная православная церковь в Ревельском порту, ныне отданная пятидесятникам... Попадая в эти места, подавляешь невольный горестный вздох: как жаль, что не дожил он до начала столь остро предвосхищенных им перемен, до свободы. (Я имею в виду государственную свободу, ибо внутреннюю он обрел задолго до кончины.) Именно с эстонской природой в стихах Левина неразрывно связана тема любви. Но прежде любви (ибо ею, любовью, - к кому, скажем потом - если скажем вообще) следует упомянуть о чувстве прочной душевной привязанности к родной эстонской земле, к дому, к семье и близким. Зная, в каких жестких цензурных условиях выходили в Союзе поэтические книги в начале 80-х, можно с уверенностью предположить, что и первая книга А.Левина "Семь дней", имевшая так мало "советского вещества" (выражение Юнны Мориц), ни в Москве, ни в Ленинграде не увидела бы света вообще, потому что в двух стихотворениях содержала еврейскую тему:

Сядем, мама, сейдер встретим,

Расскажи мне, рэбеле, Адресат любви обозначен в новой книге инициалами многочисленных посвящений. Но и там, где эти инициалы не выставлены на всеобщее обозрение, они все равно чувствуются и угадываются, ибо, как было уже сказано, природа у Левина одновременно и объект этого всеобъемлющего чувства, и средство выражения любви к близкому человеку. Потому что, как правило, любование ли природой, описание ли чувств, ею вызванных, даются у поэта не индивидуализированно, а в виде, разделенном с кем-то другим, то есть в сопереживании:

В пятницу вечерняя кукушка Порой он доводит это двойное (разделенное пополам) чувство до нешуточного философского обобщения:

Вдвоем навесим шар блестящий Ощущение подвешенности в вечности - право же, это недурной поэтический образ. Даже наоборот - отлично найденный, веский, объемный образ нашего с вами, читатель, общего бытия. 14 января Алику Левину, как его привыкли называть близкие и друзья, исполнилось бы 63 года. Минуло уже почти девять лет, как его нет с нами. Но есть все же какая-то справедливость в этом неспешном беге времени, рано или поздно все расставляющем по своим местам. Выход в свет сборника стихов Александра Левина "Vis vitalis", вслед за которым следует, видимо, ожидать приличествующей такому радостному событию презентации, - лучшее, как мне думается, этому свидетельство. Светлан СЕМЕНЕНКО. |

Да, приходится говорить - был! Он обладал большой жизненной

силой, а срока в жизни ему оказалось отпущено до обидного мало,

он умер на пятьдесят пятом году жизни. "Жизнь оборвалась

внезапно - 11 июля 1990 года. Он не увидел свою Эстонию

свободной, свою вторую книгу стихов - изданной", - говорится в

краткой биографической справке, завершающей сборник.

Да, приходится говорить - был! Он обладал большой жизненной

силой, а срока в жизни ему оказалось отпущено до обидного мало,

он умер на пятьдесят пятом году жизни. "Жизнь оборвалась

внезапно - 11 июля 1990 года. Он не увидел свою Эстонию

свободной, свою вторую книгу стихов - изданной", - говорится в

краткой биографической справке, завершающей сборник.  И если мне уйти

И если мне уйти На этой его творческой ипостаси, подчеркиваю - именно

творческой, мне придется остановиться подробней. Пока же -

никак не отпускает, никак не дает покоя этот странный феномен -

феномен поэтического предчувствия.

На этой его творческой ипостаси, подчеркиваю - именно

творческой, мне придется остановиться подробней. Пока же -

никак не отпускает, никак не дает покоя этот странный феномен -

феномен поэтического предчувствия.